價值感下降:我說了也沒人聽,那我說不說都一樣; 溝通退縮:習慣「沉默是金」,日後在人際關係中容易形成「社交抑制型人格」。

你以為的安靜懂事,可能是孩子正在「失聲」。

你錯過的不是一場對話,而是一次信任構建的機會。

怎樣幫孩子「重新開口」?

不是多問,而是少打斷、多回應

1⃣ 放下評判,先聽完

當孩子講一個不太明白的故事、表達一個「不合理」的情緒,不要急著打斷或修正。

比如他說:「老師今天兇巴巴!」

別急著說「老師也很辛苦」,可以回應:「你覺得她說話聲音有點大,讓你不舒服對嗎?」

這樣孩子就會覺得:我的感受被接住了。

2⃣ 從描述開始,而不是問題轟炸

少問「你今天幹嘛了?

有沒有表現好?

有沒有被表揚?」

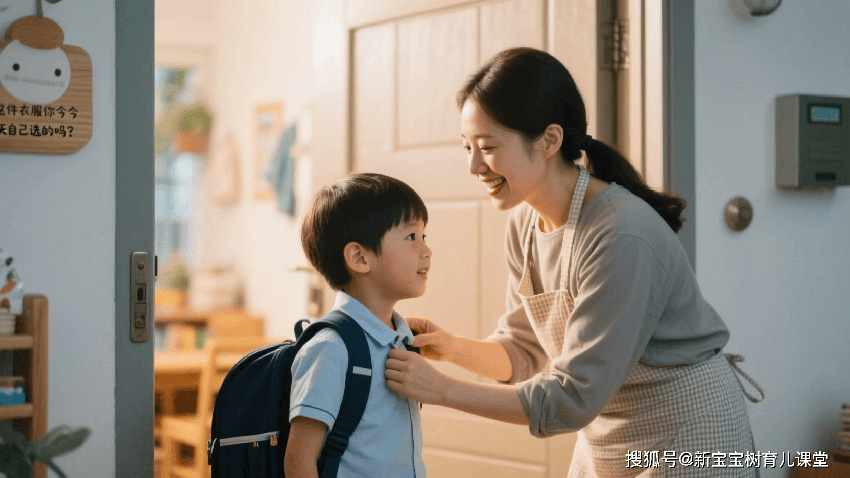

多說:「今天這身衣服你自己選的嗎?

我覺得你穿得很特別耶。

」

這樣更容易引發孩子主動說話,因為**「描述」比「審問」更有安全感。

**

3⃣ 及時回應「微表達」

有時候孩子不一定直接說,但他用畫、用表情、甚至沉默里的眼神,都在表達。

你可以說:「你今天畫了個『哭哭臉』,是不是有什麼不開心?

我可以聽你講講嗎?」

辣媽陪伴清單:3個激活「沉默寶寶」的親子溝通利器

親子情緒表達卡 當孩子不想說時,讓他選一張卡「我今天是這樣的」,哪怕是「懶洋洋」「有點煩」,也能打開話題小門。

「今天最想分享的3件事」記錄本 每天睡前寫下:今天最開心、最難受、最有趣的三件事,不要求寫得好,但能幫孩子梳理情緒和事件。

「我說你畫」家庭接力本 孩子一句話,爸媽畫成畫,或倒過來用圖引發語言,激活語言表達區域,兼顧趣味與互動。

別讓「安靜」成為孩子被誤解的性格標籤

他們不是天生不說,而是曾經說了太多次,都沒人回應。

他們不是突然變得安靜,而是學會了「閉嘴不會被忽視」這件事。

請別把「沒說話」當作「沒問題」,

也別把「懂事」當作「成熟」。

孩子最早的安全感,不來自於大人有沒有答案,

而是他知道:我說的話,有人在聽;我講的故事,有人在等。

有時候,孩子不再嘰嘰喳喳,

不是因為他長大了,而是他累了。

請你蹲下來,輕聲問一句:

「我今天還沒聽到你分享故事呢,你願意告訴我點什麼嗎?」

這不是一句普通的話,

是你為他重新打開那扇「表達的門」。

結尾互動

你有沒有發現過孩子突然變得沉默了?

當時你是怎麼處理的?

歡迎分享你的故事,說不定也能喚醒另一個沉默的孩子。